目を見なさい指導はダメ

子どもに話をしても聞いてる感じがしない。

質問をすれば答えるけれど、

こっちを見ないで下を向いてる。

そんな場面、何を言いますか?

ではないでしょうか。

↑でもこれ、

保護者はもとより、

保育者もハマってしまう罠。

かくいう私もたまに口にしていたので、言いたくなる気持ちよく分かりますよ。

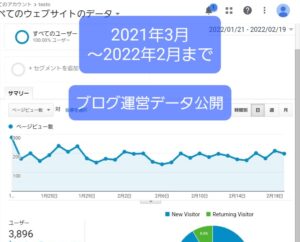

経験20年の理系保育士

ジャムです。

セラピストでもある私(プロフィール)(@jamgakudoツイッター)の視点から、

【目を見なさいという指導はいらない】

👆今回はこれについて、あなたにお話していこうと思います。

子どもについての研修に出たとき、

目を見なさいの目線指導は不要です、

とハッキリ言っていた講師の方がいました。

私は当時、10年くらい仕事してて発達課題のある子ども対応に行き詰まりを感じてた時だったので、目からウロコでしたね。

そう、この場合問題の本質は

「目を見なさい」指導がダメ!とハッキリわかってる人が保育者にも少ないことです。

理由は本文でお話していますが、真に気にする必要のあるのは目を見ているかではなく、

●伝えたことを理解しているか

●落ち着いた状態で話を聞く態度がとれるか?

ここまで読んでくれたのなら、ぜひ最後まで読んでもらえたら認識が変わると思います。

1.「目を見なさい」は要らないのをハッキリと認識してないのが問題

- 2-1.上からの指導は反発か服従を生む

- 2-2.緊張感が高まるだけだ

- 2-3.理解してるか分かりにくくなる

- 2-4.伝えたいことがブレる

- 2-5.子どもが演技するようになる?

子ども対応の関連スキルの記事

1.「目を見なさい」は要らないのをハッキリと認識してないのが問題

大人から子どもに話をしてるとき、または学童クラブなんかだと子ども同士で話し合う機会もあります。

相手の目を見てない子がいると

気になっちゃいますよね。

でも聞いてる聞いてないと、目を見てる見てないは

一切関係ありません。

相手の目を見てると、そばでその子を見ていても聞いてる感じがするけれど、

別に見てなくても聞いてるんです。

聞いてるのに敢えて「目を見るように指導」することは不必要です。

それどころか目線指導が余計な刺激になって、理解度が下がることも考えられます。

似たところでは、あなたが子どもを叱る場面で、こっちは見てるのに相手はあなたの目を見てない。

言いたくなっちゃいますが、

色んな理由から言わない方が○。

いや、むしろ言っちゃダメなんです。

次の章から理由をとりあえず5つお話していきます。

2.子どもに目線指導をしたら良くない理由5つ

目線指導をしなくてもいい、してはいけない理由をとりあえず5つ挙げておきます。

●上からの指導は反発か服従だけを生むから

●緊張感が高まるだけだから

●目線指導にこだわると理解してるか分かりにくくなるから

●伝えたいことがブレるから

●子どもが演技するようになるから

2-1.上からの指導は反発か服従だけを生むから

「目を見なさい」っていうのは上からの指です。

言われた方からしたら、強制力を持って従わされている形。

保育の場面では、一方的な圧力を持っての子ども対応はダメとされていますね。

少なくとも対応としては下の下(ゲのゲ)、保育者なら避けるべき対応の一つです。

叱ると怒るの違いの記事でも書いてますが、上から押さえつける対応は、その場しのぎだけで子どもに多くのものを失わせますからね。

実は私自身も人の目を見るのってあまり得意じゃないんですよね。

そんな人、大人でも世の中にはたくさんいます。

5分くらい話していても、

相手の目を見るのが

トータル数秒だったりします。

そこを強制力で見させられる。

「目を見るのが得意じゃない」感覚って、子どもの頃から人の目を見るように教え込まれた人には分からないかもしれません。

だからこそ、保育者なら視点を変えなきゃいけません。

2-2.緊張感が高まるだけだから

目線による緊張感は動物の本能です。例えば・・

ゴリラ

→目を合わせると襲ってくる。

クマ

→出逢ったら目を合わせて後ずさりして逃げるのがよい。

動物の体の中で、一番刺激の強い部分は目です。

自閉傾向の子なんかは特に目が合わないと言いますが、目が怖いんです。

発達障害の専門の研修受けたときに、私も言われてハッとしたのをよく覚えています。

考えてみたら怖い人が怒って

見るだけで精一杯ですよね、よほど肝が据わってなきゃ。

そう、怒ってくる人の目なんて普通は見たくないんです。

見たとしても、見ることに意識の大部分を持っていかれて話が入ってこない。

という感覚分かりますか?

私も少しASD傾向があってよく分かるんですが、そういうものなんですよ。

発達障害系の子はいろいろやらかすんですが、

話の場面で目を見させることに大人がこだわって、良い結果を生むことは一切ありません。

ADHD系は一見しっかりしてるけど、衝動的にやってしまう。

行動を自分でコントロールできそうなので叱ってしまうけど、実はコントロールできない。

要はそう簡単に、子どもの特性は見極められないんです。

なら下に合わせておくのが妥当。

緊張感だけを産んでしまう目線指導は、避けるのが○というわけです。

2-3.目線指導にこだわると理解してるか分かりにくくなる

・子どもに何かを教えたり

・伝えたいことを伝える

こんな意図があっても、叱るときは大人も感情が高ぶってたりするから、つい「目を見させること」にこだわってしまうことも少なくありません。

実は伝えたいことを伝える場面では、

こちらの目を見てるか見てないかは、一切関係ないんです。

むしろ目を見させることで話が入っていかなくなるのは、さっきお話したとおり。

大人側が自分のアンガーマネジメントを失敗して、「見させること」の一面だけに囚われたとき、

本当に気にすべき

私が今話していることを、この子は理解できてるんだろうか?

これが分からなくなります。

2-4.伝えたいことがブレるから

こっちを見なさい

と言ってしまうのは、「聞く態度」を教えたいと思ってるからです。

でも、聞く態度をしっかりするのは「ついで」に現れた事象。

例えばケンカで手を出してしまったときに、

●手出しはいけないこと

を教えたいと思いますよね。

手出しはいけないことが分かればいいので、

聞く態度が悪いように見えても、「手出しがいけないこと」の理解ができてればいいわけです。

もっと言うと感情が収まらなくて態度が悪いけど、

↑こんな感じなら態度が多少悪くても、引き下がるべきは大人側です。

また話ができる状態でない時に、聞く態度が悪くなりがち。

☑聞く姿勢は悪いように見えるけど理解してる

☑興奮したり不貞腐れて話ができないか?

この辺の見極めは必要になります。

間違っちゃいけないのは、「聞く態度」についてはサブなのでメインで教える必要はないということ。

1場面1メッセージの原則があります。

またマジックナンバーと言って、人の短期記憶は4つまで。

限界が4つなので増えるほど困難。あれこれ伝えたつもりでも、覚えてられません。

余計な情報を入れないという原則。

聞く態度は別件として、落ち着いたときにでも伝えたらいいんです。

2-5.過剰になると子どもが演技だけするようになるかも

聞いてるふりをする時に、目を見てると聞いてる感を出せる。

つまり小手先の小賢しいワザ。

「目を見なさい」に慣れて、

話全然分かってないのに目だけ合わせてくる。

↑子どもがそれ使ってきたら嫌じゃないですか?

年齢が上がってくると、子どもはこれを身に着けます。

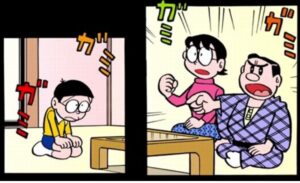

のび太がお母さんのガミガミを

「早く終わらないかな」

全く聞いてないですよね。

のび太のママは叱り方失敗してます。

3.子どもに何かを教えたいとき、目を合わせることじゃなく態度と理解度だけを気にする

教えたいときに気にするのは理解度

叱り方のポイントの記事で書いてますが、理解度を図らないといけません。

またその場で理解しても忘れちゃうのが人間なので、一度教えてすぐできるようになるのを期待しちゃだめ。

話を聞く姿勢は別で教える

「目を見なさい」はいらないと言っても、話を聞く姿勢を教えるのは必要です。

というのも、態度1つでその子が損をしてしまうから。

まあ落ち着いてから話をするのが原則なので、落ち着かせる過程での態度は不問でOKということです。

完全に落ち着く前に「そろそろいいかな」と話し始めてような場合(経験的によくあることですね)、

まだ態度が悪くても話してる内容を理解してれば、その場だけは大目に見てあげる感じ。

そして落ち着いたときにでも、

分かったならいいけど、

態度は良くなかったですね。

子どもに何か教えるのは、そんな事の繰り返しです。

さっきまでは大人 対 子どもの場合で、子ども同士の話し合いの仲介の時には違ってきます。

- 手を止めて聞く

- 受け答えはする

↑お互いにその姿勢が取れてから、話し合いをするのがセオリー。

①落ち着かせる

②話をする

の手順が必要なので気をつけましょう。

大人なら不問にできても、子ども同士だとだいたい受け流せないから。

【子どものケンカの仲裁】介入から解決までの6段階テンプレート

4.目を見なさいの指導は不要な話まとめ

目を見なさいの目線指導は不要という話をしてきました。

目線指導が不要な理由は

・上からの指導は反発か服従だけを生むから

・緊張感が高まるだけだから

・理解してるか分かりにくくなるから

・伝えたいことがブレるから

・子どもに演技だけさせるかもしれない

(2章)

大人側の思いとして、嘘をついてほしくない、正直な子に育ってほしい

こんな願いからも態度についての指導の一環としてやってしまいがちですが、態度を正す要素に「目を合わせる」はありません。

(3章)

子どもに何か教える場面は、これから先無限にあると思いますが、ぜひ心に留めてほしいと思います。

ありがとうございました

よければコメントなどいただけると嬉しいです👇️

目線指導だけじゃないけれど似たような子ども理解と対応についての本を紹介します↓

「眼を見なさい! アスペルガーとともに生きる」

「週間ブックレビュー」でこの本を見たとたん、内容はともかく読みたい!症候群にかられた。

何とも言えない魅力的な男の子の表紙だった、心の中に飛び込んできた表紙だった!大人が大声で「眼をみなさい!!」と強く言えば言うほど、ガンとしてその眼を・その心を閉ざす。

40歳にして初めて自分が「アスペルガー」だと分かるまで、凄まじい家庭環境や、放浪の日々がジェットコスターの様に上がったり下がったり、彼はどうなるのか・どうなってしますのか、先が気になって、そんな彼を理解し包み込んでいる今の奥様との生活にたどり着くまでの物語。

文中で紹介したリンク👇️

子ども対応の関連スキルの記事